海洋是世界上儲存二氧化碳最多的天然「倉庫」,封存在海底的「藍碳」,被認為是減緩氣候變遷的最佳解方。

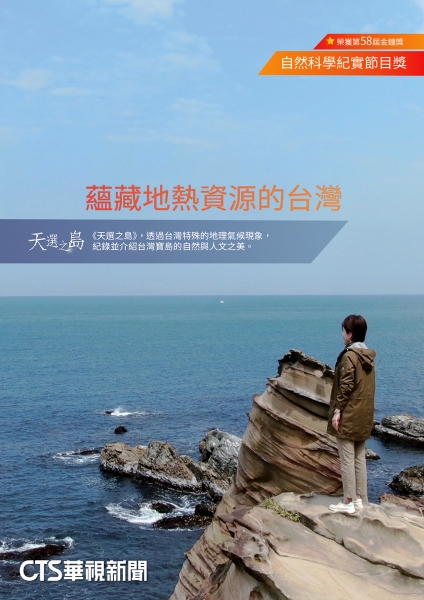

透過臺灣特殊的地理氣候現象,記錄並介紹臺灣寶島的自然與人文之美。

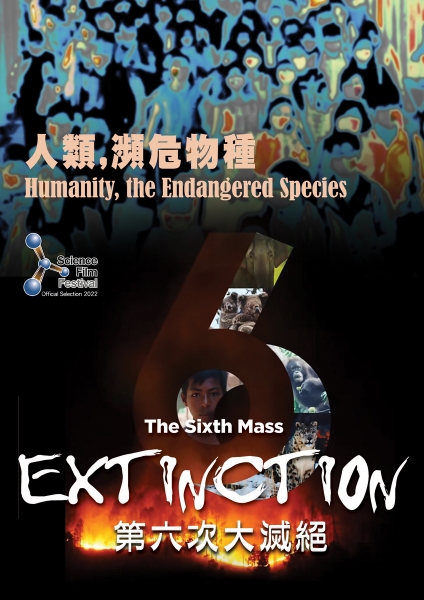

透過最好的科學知識,探討這場滅絕危機的嚴酷事實。

在我們星球的46億年歷史中,有五次大滅絕,現在第六次大滅絕正在進行中。與前五次由小行星撞擊和冰河時代等災難性全球事件引起的大滅絕不同,第六次大滅絕的原因是人類活動。《第六次大滅絕》探訪當前人類滅絕的地點,記錄人類與野生動物之間的衝突,以人類世的宏觀視角揭示大滅絕的現實。

全球時裝業每年銷售超過一千億件服裝,我們的地球為此付出多少代價?帶領觀眾瞭解疫情後的時尚產業如何重新調整以平衡利潤與目標,透過轉售革命、元宇宙等打造時尚的未來!

我們必須排除每年約380億噸的二氧化碳,但要如何做呢?新的科技能否捕捉和儲存足夠的溫室氣體,以減緩地球氣溫上升的速度?

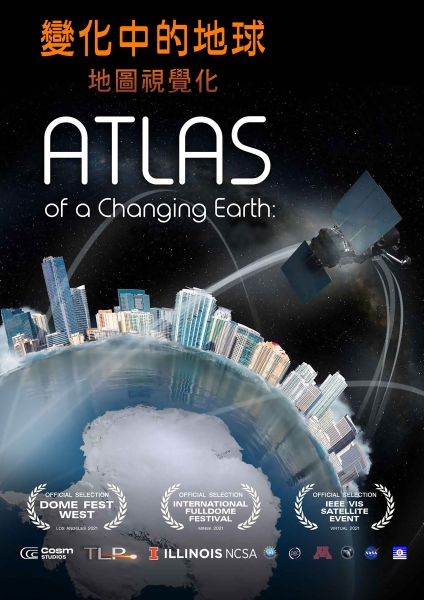

太空總署科學家使用先進的衛星影像結合超級電腦,繪製精細3D地圖,描繪出地球氣候系統的相互作用,直觀地球面貌的改變,以處理我們這個時代最巨大的挑戰之一-地球暖化及其對人們文明帶來的衝擊。

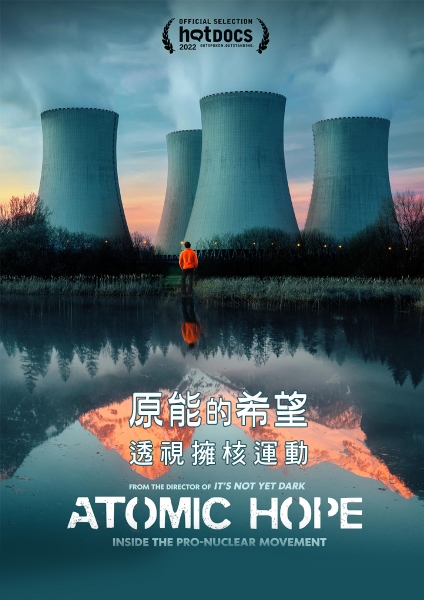

擁核者認為,在災難性的氣候變遷發生之前,核電是唯一能夠大規模應對氣候危機,達到脫碳目標。然而絕大多數環保組織則明確拒絕核電,因為它的潛在災難性影響。

能否在2050年實現淨零碳排放,避免氣候變遷的最大衝擊?專家說這是可以做到的。本節目介紹可以幫助我們實現這一目標的科技。

氣候變遷導致極端氣候,熱浪、乾旱、洪災及火災等氣候緊急事件,真實發生在我們周遭。歐洲聯盟預計在2030年前種植30億棵樹木,然而這真的可以成為對抗全球暖化的解方嗎?

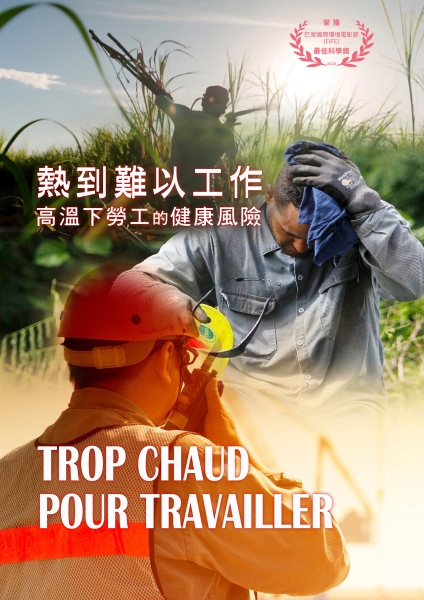

全世界另一個隱形但傷害力巨大的疫情正在衝擊勞工,而背後驅動力量是氣候變遷,對職場健康形成新的風險。 氣候暖化造成新負擔,首當其衝的是在戶外或無空調的地方工作,單靠個人體力拼搏的農民、建築工、卡車司機及外送員等基本勞工。

全球暖化正將我們推向無法回頭的臨界點。八位加拿大公民挺身而出,從醫療、科學、教育到青年行動,站上環境變遷的第一線。他們用行動回應極端氣候的威脅,嘗試改變制度、影響世代,為即將到來的未來奮戰。

在北極冰層迅速融化的背景下,原本封鎖的資源與航道正引發全球軍事角力。俄羅斯部署軍力、中國參與演習,西方則急起直追。深究北極軍備擴張,揭示氣候變遷如何點燃新一波地緣政治衝突。

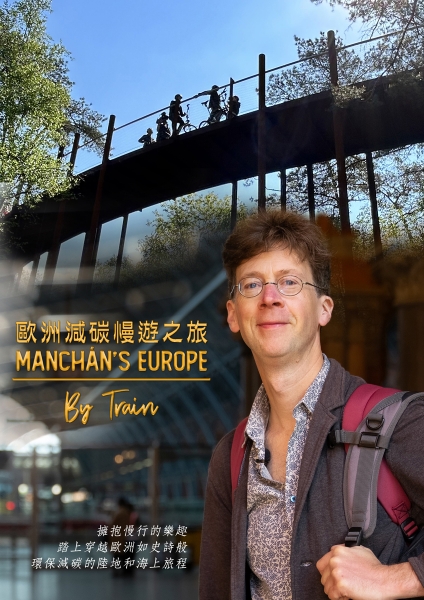

擁抱慢行的樂趣,踏上穿越歐洲如史詩般、環保減碳的陸地和海上旅程。有感於航空旅行的碳排放,旅遊作家曼肯·梅根(Manchán Magan)在為期一個月的環歐慢遊,展示了為什麼火車旅行是未來且更環保的旅遊方式。

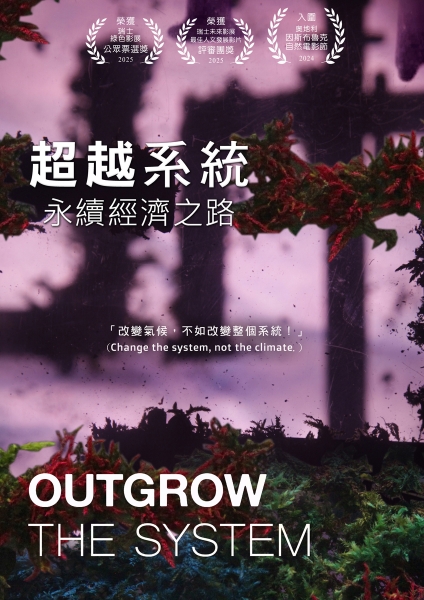

經濟不該是文明的終極目的,它應該只是社會生活的一部分,而不是核心,不該消耗一切去追求它。經濟並非僅由少數菁英決定,每個人都能從不同著力點發揮影響力,共同塑造更公平、永續的經濟體系!

太平洋上的珍珠項鍊 馬紹爾群島沉沒中

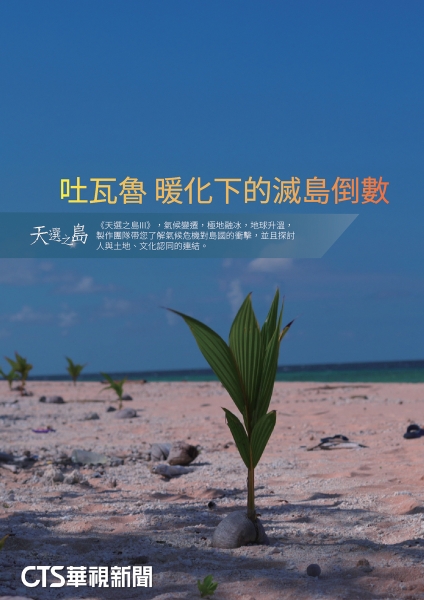

全球暖化、海平面上升 吐瓦魯深陷滅頂危機

What are you looking for?

Search anything and hit enter